Здравствуйте, уважаемые студенты, записывайте дату, тему и выполняйте необходимые записи(ВСЁ подряд не пишите, читайте, выбирайте, можно составить план, ЕСЛИ ЕСТЬ ВИДЕО, НАДО ПОСМОТРЕТЬ ,ВЫПОЛНИТЬ ПО НЕМУ ЗАПИСИ, МНОГО НЕ НУЖНО ПИСАТЬ. Материала может быть выложено много, но это не значит, что всё надо записывать! После этого, сфотографируйте и отошлите мне на почту rimma.lu@gmail.com Тетрадь привезете, когда перейдем на очную форму обучения.)

Моя почта : rimma.lu@gmail.com Жду ваши фотоотчеты!

СПРАВА НАХОДИТСЯ АРХИВ- ТАМ СМОТРИМ ДАТУ И ГРУППЫ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА НЕДЕЛЮ: 27.03.23г. - 31.03.23г.

Пн.27.03: 401, 401, 403

Вт. 28.03:508, 505, 505, 501

Ср. 29.03: 505, 401, 501

Чт. 30.03: ... 505, 508

Пт. 31.03: 505, ..., 501

ГРУППА 508 ХИМИЯ 38,39

ТЕМА:Решение задач на определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ ВЫХОДА ПРОДУКТА РЕАКЦИИ ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКИ ВОЗМОЖНОГО

ГРУППА 505 ХИМИЯ 44,45

ТЕМА: Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции.

Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса.

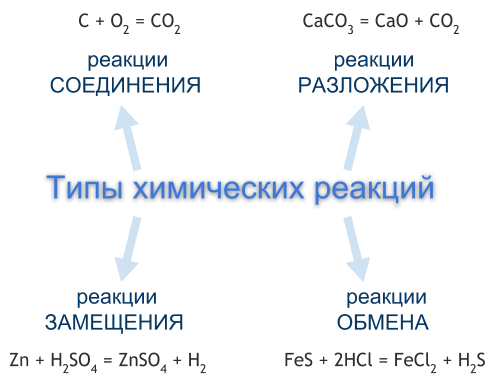

Типы химических реакций

В природе существует огромное множество различных химических реакций. Для их упорядочивания и систематизации придумано несколько способов их классификации, то есть разделения на различные типы.

Чаще всего химические реакции классифицируют по числу и составу реагентов и продуктов реакции. По этой классификации выделяют четыре типа химических реакций — это реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Однако существуют химические реакции, которые нельзя отнести ни к одному из перечисленных типов.

РЕАКЦИИ СОЕДИНЕНИЯ

Реакция соединения — это реакция, реагентами которой являются два или несколько простых или сложных веществ, а продуктом — одно сложное вещество.

Примеры реакций соединения

Образование оксидов из простых веществ:

C + O2 = CO2, 2Mg + O2 = 2MgO

Взаимодействие металла с неметаллом и получение соли:

2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3

Взаимодействие оксида с водой:

CaO + H2O = Ca(OH)2

РЕАКЦИИ РАЗЛОЖЕНИЯ

Реакция разложения — это реакция, реагентом которой является одно сложное вещество, а продуктом — два или несколько простых или сложных веществ. Чаще всего реакции разложения протекают при нагревании.

Примеры реакций разложения

Разложение мела при нагревании:

CaCO3 = CaO + CO2

Разложение воды под действием электрического тока:

2H2O = 2H2 + O2

Разложение оксида ртути при нагревании:

2HgO = 2Hg + O2

РЕАКЦИИ ЗАМЕЩЕНИЯ

Реакция замещения — это реакция, реагентами которой являются простое и сложное вещества, а продуктами — также простое и сложное вещества, но атомы одного из элементов в сложном веществе заменены на атомы простого реагента.

Примеры реакций замещения

Замещение водорода в кислотах:

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

Вытеснение металла из соли:

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu

Образование щелочи:

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

РЕАКЦИИ ОБМЕНА

Реакция обмена — это реакция, реагентами и продуктами которой являются по два сложных вещества, в процессе реакции реагенты обмениваются между собой своими составными частями, в результате чего образуются другие сложные вещества.

Примеры реакций обмена

Взаимодействие соли с кислотой:

FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S

Взаимодействие двух солей:

2K3PO4 + 3MgSO4 = Mg3(PO4)2 + 3K2SO4

ГРУППА 505 БИОЛОГИЯ 44

ТЕМА: Появление человека разумного.

ТЕМА: Первые представители рода Номо.

Основные этапы эволюции приматов. Первые представители рода Номо.

Основные этапы эволюции приматов СМ. ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Первые представители рода Homo

Первым представителем рода Homo многие исследователи считают Homo habilis - Человека умелого, а также Homo rudolfensis Человекарудольфского. Выделение раннего гоминида с видовым названием Homo habilis относится к 1960 году и связано с именами супругов Лики и раскопками в Олдувайском ущелье.

ПЕРВЫЕ НАХОДКИ

В 1959 году рядом с костными остатками Зинджантропа бойсова, впоследствии отнесенного к массивным австралопитекам, Лики обнаружил грубые каменные орудия. Искусственность обработки гальки не вызывала сомнений. Неужели сверхмощный зинджантроп с небольшим мозгом австралопитека уже мог работать с камнем? Сомнения были развеяны в 1960 году, когда в нижней части этого же слоя были найдены фрагменты черепа и посткраниального скелета молодого гоминида небольших размеров, но с объемом мозга, превышающем показатели зинджа более чем на 100 см3. Презинджантроп - так назвал свою новую находку Л. Лики; позднее был выделен вид ранних Homo- Homo habilis. До настоящего времени выделение презинджантропа в самостоятельный вид нового Homo вызывает достаточно много возражений. Все последующие находки ранних гоминид, относимых к Homo habilis, демонстрируют сочетание австралопитекоидных черт с « человеческими». Тем не менее, по целому ряду признаков человек умелый существенно превосходил австралопитека.

Развитие мозга. По имеющимся данным, емкость черепа хабилисов в среднем равна 650-680 см3, по сравнению с 450 см3 - у африканских австралопитеков (при сходных показателях массы тела); увеличены лобные и теменные доли; топография и развитие кровеносных сосудов твердой мозговой оболочки также более прогрессивны. Высказывается, что у Homo habilis имеется структурная основа для появления зачатков звуковой речи.

Строение черепа и зубной системы. Для Homo habilis отмечено некоторое расширение черепа за глазницами и в теменно - затылочной области; уменьшение размеров зубов, особенно задних, что характерно для человеческой линии эволюции; уменьшение толщины зубной эмали, хотя сохраняется более быстрое развитие задних зубов(как у современных обезьян).

Строение кисти хабилиса представляет собой интерес в связи с установленной способностью к производству орудий. Структура кисти сочетает некоторые прогрессивные признаки со следами архаичной древесной адаптации. Отмечается значительное расширение ногтевых фаланг, особенно на большой пальце, признак, который свидетельствует об увеличении пальцевых подушек и хорошем развитии осязательного аппарата. Такая прогрессивная морфология говорит об эффективном использовании кисти и пальцев, что подтверждает статус Человека умелого как творца самых первых каменных орудий.

Орудия труда.

ТЕМА:Появление человека разумного.

ГРУППА 501 БИОЛОГИЯ 49,50

ТЕМА: Биоценоз и биогеоценоз. Влияние человека на экосистемы.Биосфера и биомы.Круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере.

Сообщество (биоценоз) совокупность видов животных и растений, длительное время сосуществующих в определенном пространстве и образующих экологическое единство. Как и популяция, сообщество имеет собственные свойства и характеризуется собственными показателями, присущими только ему. Свойствами сообщества являются устойчивость (то есть способность противостоять внешним воздействиям), продуктивность (способность производить живое вещество). Показателями сообщества являются характеристики его состава (видовое разнообразие, структура пищевой сети), а также соотношение отдельных групп организмов. Одна из главных задач экологии ? выяснить взаимосвязи между свойствами и составом сообщества, которые проявляются независимо от того, какие виды в него входят.

Экосистема это любое сообщество живых существ (биоценоз) вместе с его физической средой обитания (экотопом), функционирующее как единое целое. Примером экосистемы может служить пруд, включающий в себя сообщество гидробионтов (организмов, жизнь которых протекает в воде), физические свойства и химический состав воды, особенности рельефа дна, состав и структуру грунта, взаимодействующий с поверхностью воды атмосферный воздух, солнечную радиацию.

В экосистемах происходит постоянный обмен энергией и веществом между живой и неживой природой. Этот обмен носит устойчивый характер. Элементы живой и неживой природы находятся в постоянном взаимодействии.

Изучение экосистем необходимо для получения знаний о том, как функционируют сообщества, отчего происходят и куда направлены их изменения, какое влияние оказывает жизнь на окружающую ее неживую природу. Экосистема, по сути, это то, что мы называем природой.

Экосистема ? основная функциональная единица живой природы, включающая и организм, и абиотическую среду, причем каждая часть влияет на другую и обе необходимы для поддержания жизни в том виде, в каком она существует на Земле.

Экосистема ? понятие очень широкое и применимое как к естественным (например, тундра, океан), так и к искусственным комплексам (например, аквариум). Поэтому для обозначения элементарной природной экосистемы экологи также используют термин биогеоценоз.

Биогеоценоз? исторически сложившаяся совокупность живых организмов (биоценоз) и абиотической среды вместе с занимаемым ими участком земной поверхности (экотопом); граница биогеоценоза устанавливается по границе растительного сообщества (фитоценоза) – важнейшего компонента биогеоценоза. Для каждого биогеоценоза характерен свой тип вещественно-энергетического обмена.

Биогеоценоз ? составная часть природного ландшафта и элементарная биотерриториальная единица биосферы.

По определению В.Н. Сукачева, биогеоценоз ? «это совокупность на известном протяжении земной поверхности однородных природных явлений (атмосферы, горной породы, растительности, животного мира и мира микроорганизмов, почвы и гидрологических условий), имеющая свою, особую специфику взаимодействий этих слагающих её компонентов и определенный тип обмена веществом и энергией между собой и другими явлениями природы и представляющая собой внутренне противоречивое единство, находящееся в постоянном движении и развитии».

Биосфера и биомы. |

Круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере.

Потоки переноса вещества и энергии (в том числе и с непосредственным участием живых организмов) могут связывать не только соседние биогеоценозы, но и охватывать всю поверхность Земли.

Поэтому можно говорить о единой, сложной и взаимосвязанной экосистеме высшего ранга — биосфере.

Биосфера — это сложная, грандиозная экологогеографическая система, включающая в себя многочисленные системы низших рангов: биогеоценозы, популяции, организмы. Все они определенным образом взаимодействуют друг с другом и обеспечивают, с одной стороны, определенную устойчивость биосферы, а с другой — ее развитие, эволюцию. Во многом и то и другое определяется биологическим разнообразием, т. е. тем многообразием форм жизни и биологических систем, какое мы можем реально наблюдать ныне и реконструируем для прошлых эпох.

Современное представление о биосфере как уникальной саморегулируемой, самовоспроизводимой и самоорганизующейся системе восходит к работам французского философа и палеонтолога Пьера Тейяра де Шардена и русского ученого Владимира Ивановича Вернадского начала XX в. Английский исследователь Джеймс Лавлок, развивая их взгляды, образно описывает биосферу как своеобразный сверхорганизм — Гею.

Биосфера в современном ее понимании — это оболочка Земли, охваченная деятельностью живого, в том числе и те части планеты, которые непосредственно зависят или зависели от нее в прошлом.

Верхняя граница биосферы соответствует озоновому слою стратосферы, т. е. располагается на высоте около 22-25 км. Нижняя проходит в основном по нижним горизонтам отложений осадочных пород, т. е. на глубине 5-7 км (рис. 36).

Та часть биосферы, где сейчас живые существа встречаются постоянно называют эубиосферой. Ее мощность существенно меньше — 5—6 км над поверхностью Земли и менее километра под ее поверхностью (если не принимать во внимание данные последних десятилетий XX в.

В каждой точке земной поверхности складываются уникальные условия, нигде больше точно не повторяющиеся. Именно поэтому разнообразие сообществ почти неисчерпаемо. Однако в биосфере можно выделить основные их типы — биомы, существование которых во многом определяется общими физико-географическими условиями. Большинство биомов имеют свои народные названия — тайга, степь, пустыня и т. д.

Биомы различаются не только по видовому составу организмов, но и по биомассе, продукции, по скорости сукцессионных процессов (см. таблицу).

Можно выделить несколько основных групп биомов.

Лесные биомы существуют в условиях хорошего увлажнения и достаточной теплообеспеченности. Для них характерно господство деревьев и связанных с ними животных. Их биомасса много больше годовой продукции. Темпы сукцессий можно оценить как средние.

При недостаточном увлажнении, но сравнительно хорошей обеспеченности теплом формируются травянистые биомы — степи, прерии, саванны и т.п. Здесь господствуют травы, а деревья и кустарники относительно редки или отсутствуют вовсе. Обильны травоядные животные — копытные, грызуны,

Необходимые для жизни элементы условно называют биогенными (дающими жизнь) элементами, или питательными веществами. Различают две группы питательных веществ:

- к макротрофным веществам относятся элементы, которые составляют химическую основу тканей живых организмов. Это углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера.

- К микротрофным относят элементы, содержание которых в живых организмах незначительное. Их часто называют микроэлементами. Это железо, марганец, медь, цинк, бор, натрий, молибден, хлор, ванадий и кобальт. Недостаток микроэлементов может оказывать сильное влияние на живые организмы (в частности, ограничивать рост растений), так же как и нехватка биогенных элементов.

В процессе фотосинтеза углекислый газ превращается растениями в органическое вещество, служащее пищей животным.

Запасы углерода в атмосфере оцениваются в

Некоторые организмы могут играть исключительно важную роль в круговороте фосфора. Моллюски, например, фильтруя воду и извлекая оттуда мелкие организмы, их остатки, захватывают и удерживают большое количество фосфора. Несмотря на то что роль моллюсков в пищевых цепях прибрежных морских сообществ невелика (они не образуют плотных скоплений с высокой биомассой, их пищевая ценность невысока), эти организмы имеют первостепенное значение как фактор, позволяющий сохранить плодородие той зоны моря, где они обитают. Популяции моллюсков подобны природным аккумуляторам, только вместо электроэнергии они накапливают и удерживают фосфор, необходимый для поддержания жизни в прибрежных зонах морей. Иначе говоря, популяция этих организмов более важна для экосистемы как «посредник» в обмене веществом между живой и неживой природой (сообществом и биотопом).

Этот пример — хорошая иллюстрация того, что ценность вида в природе не всегда зависит от таких показателей, как его обилие или сырьевые качества. Эта ценность может проявляться лишь косвенно и не всегда обнаруживается при поверхностном исследовании.