ВТОРНИК 22.12.20 г. 208,301,106,303

ГРУППА 208

ТЕМА: Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.

1.Что такое сложные эфиры?

Запись в тетради.

Сложные эфиры — это вещества, которые образуются в результате взаимодействия органических или кислородсодержащих неорганических кислот со спиртами (реакции этерификации).

Общая формула сложных эфиров одноатомных спиртов и одноосновных карбоновых кислот:

2.Сложные эфиры в природе.

Запись в тетради.

Сложные эфиры – функциональные производные карбоновых кислот, в молекулах которых гидроксильная группа (-ОН) замещена на остаток спирта (-OR)

Сложные эфиры карбоновых кислот – соединения с общей формулой

R–COOR', где R и R' – углеводородные радикалы.

Сложные эфиры – жидкости, обладающие приятными фруктовыми запахами. В воде они растворяются очень мало, но хорошо растворимы в спиртах. Сложные эфиры очень распространены в природе. Их наличием обусловлены приятные запахи цветов и фруктов. Они даже могут находиться в коре некоторых деревьев.

Эфиры высших одноосновных кислот и высших одноатомных спиртов – основа природных восков. Воски не растворяются в воде. Их можно формовать в нагретом состоянии. Примерами животных восков могут служить пчелиный воск, а также ворвань (спермацет), содержащийся в черепной коробке кашалота (кашалотовый воск). Пчелиный воск содержит сложный эфир пальмитиновой кислоты и мирицилового спирта (мирицилпальмитат): CH3(CH2)14–CO–O–(CH2)29CH3.

3.Физические свойства сложных эфиров.

Запись в тетради.

Физические свойства сложных эфиров:

Летучие, бесцветные жидкости

Плохо растворимы в воде

Чаще с приятным запахом

Легче воды

4.Название сложных эфиров.

Запись в тетради.

Название сложных эфиров:

Краткие названия сложных эфиров строятся по названию радикала (R') в остатке спирта и названию группы RCOO- в остатке кислоты.

Например, этиловый эфир уксусной кислоты CH3COOC2H5 называется этилацетат.

5.Получение сложных эфиров.

Cложные эфиры могут быть получены при взаимодействии карбоновых кислот со спиртами (реакция этерификации). Катализаторами являются минеральные кислоты.

Реакция этерификации.

6. Применение сложных эфиров:

1) лекарственные средства; 2,3)парфюмерия и косметика; 4) синтетические и искусственные волокна; 5) лаки; 6) производство напитков и кондитерских изделий.

ЖИРЫ

1. Важнейшими представителями природных сложных эфиров являются жиры.

2.Классификация жиров:

1) твердые – это жиры, в состав которых входят предельные карбоновые кислоты. Это жиры животного происхождения (говяжий, свиной, бараний и т.д.), исключение составляет рыбий жир;

2) жидкие – это жиры, в состав которых входят непредельные карбоновые кислоты. Это жиры растительного происхождения, или масла (подсолнечное масло, соевое масло, рапсовое масло и т.д.), исключение составляет пальмовое масло.

3.. Химические свойства жиров:

А). Жиры нерастворимы в воде, но хорошо растворимы в органических растворителях – бензоле, гексане;

Б). Гидрированием жидких жиров получают твердые сложные эфиры. Именно эта реакция лежит в основе получения из растительного масла твердого жира – маргарин.

В). Жиры подвергаются гидролизу.

Г). Если проводить гидролиз жиров в щелочной среде, то произойдет омыление жиров.

4. Что такое мыла?

Запись в тетрадь.

Мыла – натриевые или калиевые соли высших карбоновых кислот. Натриевые соли высших карбоновых кислот имеют твердое агрегатное состояние, а калиевые – жидкое (жидкое мыло).

При изготовлении мыла в него добавляют душистые вещества, глицерин, красители, антисептики, растительные экстракты.

Исходным сырьем для получения мыла служат растительные масла (подсолнечное, хлопковое и др.), животные жиры, а также гидроксид натрия или кальцинированная сода. Растительные масла предварительно подвергаются гидрогенизации, т. е. их превращают в твердые жиры. Применяются также заменители жиров — синтетические карбоновые жирные кислоты с большей молекулярной массой.»

Почему мыло теряет свою моющую способность в жесткой воде?

Если мы используем для мытья и стирки жесткую воду, а такая вода содержит ионы Са 2+ и Mg2+,то мыло теряет свою моющую способность.

Как вы думаете почему?

Это происходит в результате того, что кальциевые и магниевые соли высших карбоновых кислот нерастворимы в воде. Запишем уравнение реакции:

2С17Н35СООNa + СаСI2 = (C17 H35COO)2Ca ↓ + 2NaCI

Почему после мытья волос твердым мылом в жесткой воде нужно прополоскать их раствором уксуса?

Чтобы удалить нерастворимые соли кальция и жирных кислот.

Как используя мыльный раствор отличить родниковую воду от снеговой? (В родниковой выпадет осадок).

. Тестирование

1 - В результате гидролиза жидкого жира образуются:

1) твердые жиры и глицерин; 3) глицерин и непредельные кислоты;

2) глицерин и предельные кислоты; 4) твердые жиры и смесь кислот.

2 - В каком веществе жиры не растворяются?

1) в бензоле; 3) в воде;

2) в бензине; 4) в хлороформе.

3 - Для превращения жидких жиров в твердые используют реакцию:

1) дегидрогенизации; 3) гидрогенизации;

2) гидратации; 4) дегидроциклизации.

4 - В результате гидрирования жидких жиров образуются:

1) твердые жиры и непредельные кислоты; 3) твердые жиры и глицерин;

2) твердые жиры и предельные кислоты; 4) твердые жиры.

ГРУППА 301 биология

ТЕМА: Решение генетических задач.

На предыдущих уроках мы с вами изучали законы Менделя. А для чего же изучаются вообще законы?

( Чтобы объяснить какие-то явления природы; чтобы использовать их на практике).

А как мы можем использовать законы Менделя?

( прогнозировать признаки будущих потомков, понимать свою родословную, в наблюдениях, в решении генетических задач.)

А вам нравится решать задачи?

( Да )

Итак, сегодня мы с вами будем решать генетические задачи.

В книге Е. Пчелова “Романовы. История династии” с. 436 говорится: “Царевич унаследовал гемофилию от матери - Александры Фёдоровны. Эта болезнь передаётся только через женщин, которые сами не болеют, но являются носителями вируса. А поражает гемофилия исключительно мужчин”.

Хотите узнать, допустил ли ошибки автор?

(Ответ: Гемофилия не вирусное заболевание, женщины могут болеть гемофилией; если мать носитель гемофилии, а отец здоров, в этом случае вероятность рождения дочери равна 25 %.)

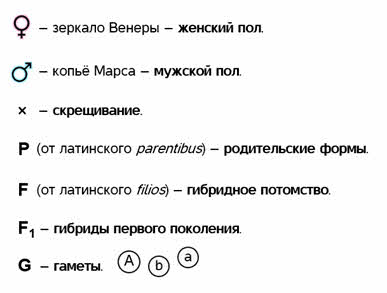

Вспомним основные традиционные обозначения, применяемые в генетике.

Знаком «зеркало Венеры» обозначают женский пол. Знаком «копьё Марса» – мужской.

Крестик обозначает скрещивание. Буквой P (от латинского parentibus) – родительские формы. Гибридное потомство – буквой F (от латинского filios). Цифра с буквой указывает на порядковый номер поколения гибридов. Например, F1 – гибриды первого поколения.

Буквой G обозначают гаметы. Записываются они в кружках.

Итак, начнём с самого простого.

Задачи на определение типов гамет.

Задача 1. Дано: сколько и какие типы гамет может образовывать организм с генотипом AABBccDD?

Решение: гаметы имеют гаплоидный набор хромосом. Значит, в каждой из них будет по одному аллельному гену из каждой пары. Поскольку в условии нам предложен гомозиготный организм (доминантная гомозигота по первому и второму признаку, рецессивная гомозигота по третьему и доминантная гомозигота по четвёртому), аллельные гены у которого одинаковые, то и все гаметы будут одинаковыми.

Ответ: данный организм будет образовывать один тип гамет: ABcD.

Обратите внимание. Организм даёт не одну гамету, а один тип. Самих гамет может быть разное количество. Самка луна-рыбы, например, вымётывает до 300 миллионов икринок.

Задача 2. Дано: сколько и какие типы гамет будет образовывать организм с генотипом AABbccDD?

Решение: мы видим, что этот организм гетерозиготен по второму признаку, а значит в его гаметах может оказаться как ген B, так и ген b. Получаем два варианта их распределения с остальными генами: ABcD и AbcD.

Но это самый простой пример. Если гетерозиготных аллелей (пар) несколько, то при расчёте, чтобы не перебирать все возможные варианты, пользуются несложной формулой 2n, где n – количество гетерозиготных аллелей (пар).

В нашем примере с организмом AABbccDD – одна гетерозиготная аллель – Bb. Подставляем в формулу число 1. Получаем 21 и ответ: два типа гамет.

Разберём более сложный пример.

Задача 3. Дано: сколько и какие типы гамет может образовывать организм с генотипом AaBBCcDD?

Генотип содержит две гетерозиготные аллели (пары). Подставляем в формулу 2n их количество и получаем 22. Значит, данный организм может давать четыре типа гамет.

Поскольку разные аллели могут попасть в гаметы в разных сочетаниях, перебираем их все. Главное здесь быть внимательными и не запутаться.

Вначале возьмём доминантные аллельные гены из каждой гетерозиготной пары: ABCD. А дальше, отталкиваясь от этого варианта, поочерёдно заменяем доминантные аллели рецессивными: aBCD, ABcD и вариант с двумя рецессивными аллелями: aBcD.

Ответ: четыре типа гамет: ABCD, aBCD, ABcD, aBcD.

Задачи на моногибридное скрещивание.

Полное доминирование.

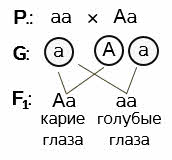

Задача 1. Дано: кареглазый мужчина женился на голубоглазой женщине. У них родился голубоглазый ребёнок. Определите генотипы родителей и вероятность рождения ребёнка с карими глазами.

Решение: в задаче идёт речь об одном признаке – цвете глаз. Значит, это задача на моногибридное скрещивание. Выбираем буквенные обозначения для разного состояния генов, то есть для каждого цвета глаз. При этом учитываем, что ген кареглазости доминантный, а ген, обуславливающий голубой цвет глаз рецессивный.

Пускай А обозначает карие глаза, а ген а – голубые.

Записываем ход скрещивания условными обозначениями.

Родители Р (ставим точку и двоеточие). Обратите внимание и запомните – на первом месте всегда записывается генотип женской особи. Если поставите мужскую – это будет ошибкой. Итак, женщина голубоглазая, значит у нас может быть только один вариант генотипа – аа. То есть, женский организм – рецессивная гомозигота по данному признаку. Кареглазый мужчина может быть, как доминантной гомозиготой, так и гетерозиготой. Но так как по условию задачи у этой пары рождается голубоглазый ребёнок, значит у мужчины в гаметах будет рецессивный ген а. Записываем гетерозиготу – Аа.

Далее определяем гаметы, которые будут давать родительские формы: у матери все они будут содержать а, так как гомозиготы не дают расщепления в потомстве. Будьте здесь внимательны. Записывать нужно только тип гамет. У нас он один. А у гетерозиготного отца образуется два типа гамет: одни будут содержать А – ген кареглазости, другие – а – ген, обуславливающий голубой цвет глаз.

Определяем возможные генотипы и фенотипы детей. При слиянии сперматозоида, содержащего доминантный ген А и яйцеклетки, содержащей рецессивный ген а, развивается гетерозиготный ребёнок по данному признаку с карими глазами. Это один вариант. При слиянии половых клеток с одинаковыми рецессивными генами, будет развиваться гомозиготный ребёнок по данному признаку с голубым цветом глаз. Это второй вариант. Других генотипов у гибридов первого поколения быть не может. Значит в потомстве получаем расщепление, обусловленное гетерозиготностью отца. 50% кареглазых и 50% голубоглазых детей.

Ответ: мужчина гетерозиготен по данному признаку. Женщина - рецессивная гомозигота. Вероятность рождения в семье ребёнка с карими глазами – 50%.

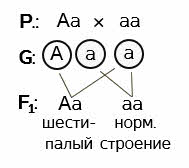

Задача 2. Полидактилия у человека является доминантным признаком, а нормальное строение кистей рук – признак рецессивный. От брака мужчины, имеющего нормальное строение рук с гетерозиготной шестипалой женщиной, родились два ребёнка: пятипалый и шестипалый. Каков генотип этих детей?

Решение: обозначаем буквами доминантный и рецессивный признаки. А – полидактилия, а – нормальное строение кистей рук.

Записываем генотипы родителей. По условию задачи, женщина гетерозиготна. У мужчины известен только фенотип. Но, поскольку он имеет нормальное строение кистей рук, а ген, отвечающий за такое строение рецессивен, делаем вывод о том, что в генотипе мужчины отсутствует доминантный ген шестипалости и он является рецессивной гомозиготой по данному признаку.

Поскольку мать гетерозиготна – она даёт два типа гамет: А и а. Гомогаметный отец – один тип гамет – а.

Рассматриваем варианты слияния гамет. А и а – в результате шестипалый гетерозиготный ребёнок. Вариант а и а даст начало развитию ребёнка с нормальным строением кистей рук. Его генотип – рецессивная гомозигота. Проверяем, соблюдается ли условие задачи. Соблюдается.

Ответ: пятипалый ребёнок – рецессивная гомозигота по данному признаку, шестипалый – гетерозиготен.

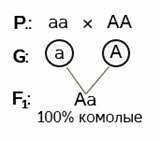

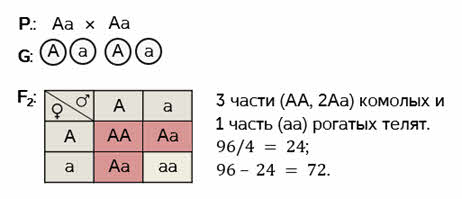

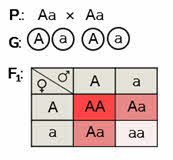

Задача 3. От скрещивания комолого быка айширской породы с рогатыми коровами в первом поколении получили 18 комолых (безрогих) телят. Во втором поколении гибридов родилось 96 телят. Часть из них безрогие, а часть рогатые. Определите количество комолых телят во втором поколении и запишите ход скрещивания.

Решение: ген комолости доминирует над геном рогатости. Даже если нам это неизвестно – такой вывод можно сделать из условия задачи. В первом поколении наблюдается единообразие гибридов. А во втором происходит расщепление с проявлением признака, кодируемого рецессивным геном (второй закон Менделя). Делаем вывод о том, что ген комолости – доминантный, а ген, определяющий наличие рогов – рецессивный.

Записываем условие. Рогатые коровы могут иметь только один генотип – рецессивные гомозиготы. Комолые быки могут быть как гомозиготными, так и гетерозиготными. Но поскольку в первом поколении гибридов рецессивный признак не проявляется (18 телят – достаточное количество, чтобы это предположить с большой долей вероятности), значит мужская особь – доминантная гомозигота.

Гомозиготы дают по одному типу гамет.

В результате оплодотворения образуется единообразное потомство. 100% гетерозигот.

Скрещиваем между собой гибридов первого поколения. Родительские особи дают по два типа гамет. Для того, чтобы рассмотреть все варианты их слияния – построим решётку Пеннета. Помните? Женские гаметы записываются вертикально, а мужские горизонтально. Заполняем решётку.

Получаем расщепление по фенотипу в соотношении три к одному. Три части комолых и одна часть рогатых телят. Так как по условию, общее количество телят 96, то три части от этого количества составит 72 телёнка.

Если бы в условии задачи не было задания записать ход скрещивания, её можно было бы решить, опираясь только на второй закон Менделя. Согласно его формулировке во втором поколении гибридов наблюдается расщепление: три части особей с доминантным признаком и одна часть с рецессивным. Всё те же 72 телёнка.

Ответ: 72 телёнка.

Неполное доминирование.

Задача 1. У земляники красная окраска ягод неполно доминирует над белой. Какое потомство следует ожидать от скрещивания двух растений с розовыми ягодами? Запишите генотипы и фенотипы гибридов.

Решение: обозначим доминантный ген буквой А, а рецессивный – а. Отметим, что доминантные гомозиготы будут иметь красные ягоды, рецессивные гомозиготы – белые, а гетерозиготы – розовые.

Записываем ход скрещивания. Обе родительские формы – гетерозиготы. Так как по условию они имеют розовые ягоды. Гетерозиготы дают два типа гамет.

Строим решётку Пеннета. Определяем генотипы и фенотипы первого поколения гибридов. Обратите внимание, что при неполном доминировании (промежуточном характере наследования) расщепление по фенотипу совпадает с расщеплением по генотипу.

Ответ: 25 % доминантных гомозигот с красными ягодами, 50 % гетерозигот с промежуточной окраской плодов – розовой и 25 % рецессивных гомозигот с белыми ягодами.

ГРУППА 106

ТЕМА: Основные направления эволюции.

Ещё в начале ХIX столетия в биологии во взглядах на проблему вида сложилась дилемма, которую можно выразить одной фразой: “ Либо виды без эволюции, либо эволюция без видов”. (Слайд № 6)

ГРУППА 303

ТЕМА: Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам.

Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. Кислоты как электролиты

Чем обусловлены общие свойства кислот? Какие группы кислот вам известны? Рассмотрим в свете теории электролитической диссоциации свойства веществ, растворы которых обладают электропроводностью.

По признаку осно́вности кислоты подразделяются на три группы:

Диссоциация многооснбвных кислот протекает ступенчато. Рассмотрим пример реакции электролитической диссоциации. Диссоциация серной кислоты протекает по двум ступеням: В наибольшей степени диссоциация протекает по первой ступени и значительно меньше по второй. Среди кислот есть сильные и слабые электролиты, а их диссоциация протекает преимущественно по I ступени. Сильные кислоты диссоциируют в водных растворах практически нацело. Важнейшие общие химические свойства кислот1. Кислоты взаимодействуют с металлами. При этом образуются соли и выделяется водород. Однако металлы, стоящие в электрохимическом ряду напряжений металлов правее водорода, не вытесняют его из кислот: HNO3 (как концентрированная, так и разбавленная), концентрированная H2SO4 реагируют с металлами иначе! 2. Кислоты взаимодействуют с осно́вными и амфотерными оксидами: При избытке кислот образуются кислые соли: MgO + 2H2SO4 (изб.) = Mg(HSO4)2 + Н2O 3. Взаимодействие кислот с основаниями является реакцией нейтрализации: 4. Кислоты взаимодействуют с солями: Для протекания реакции необходимо выполнение одного из следующих условий: а) кислота должна быть более сильной, чем та, что образовала соль; Основные понятия Ион гидроксония • Основность кислот • Сильные кислоты • Слабые кислоты Вопросы и задания

|

Комментариев нет:

Отправить комментарий