ЧЕТВЕРГ, 17.03.22 г. 408, 403, 408, 405, 303

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ МОЖЕТ НАЙТИ СВОЮ ГРУППУ:

СПРАВА ЕСТЬ АРХИВ. В АРХИВЕ ПО-ПОРЯДКУ РАСПОЛОЖЕНЫ ДНИ НЕДЕЛИ. ТАМ ЖЕ ВИДНЫ ДАТЫ И НОМЕРА ГРУПП. ВЫБИРАЕТЕ ДЕНЬ СО СВОЕЙ ГРУППОЙ, И ОН ОТКРОЕТСЯ. УРОКИ ВЫЛОЖЕНЫ ПО РАСПИСАНИЮ. НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ ВЫЛОЖЕН ОДИН ДЕНЬ . ВНИМАНИЕ!!! На выполнение задания отводится 1 неделя. Моя почта : rimma.lu@gmail.com Жду ваши фотоотчеты!

Критерии оценивания: Для получения отличной оценки обучающийся должен:- соблюдать отведенное время; - разборчиво и правильно выполнить работу. Если работа будет прислана после указанного срока , оценка будет снижаться.

ГРУППА 408 ХИМИЯ 35,36

ТЕМА: Природный и попутные нефтяные газы, их состав и использование.

Цели урока: дать учащимся понятие о природных источниках углеводородов. Познакомить с составом и использованием природного и попутного нефтяного газов как источников топлива и сырья для получения многих органических веществ.

Разработка месторождений углеводородного сырья ставит перед обществом множество проблем. Это в первую очередь социальные проблемы, связанные с освоением труднодоступных районов, где отсутствует социальная инфраструктура.

Суровые условия требуют разработки новых технологий добычи и транспортировки сырья. Экспорт сырых нефтепродуктов, не в полной мере развитая промышленная база для их переработки, недостаток их на рынке – это проблемы экономические и политические.

Природа реагирует на деятельность человека, возникают экологические проблемы: загрязнение почвы, воды, воздуха, разрушение биогеоценозов, в том числе таких хрупких, как тундра.

Человеческое общество вынуждено искать способы решения всех этих проблем.

Природные газы – смеси газообразных углеводородов различного строения, заполняющие поры и пустоты горных пород, рассеянные в почвах, растворенные в нефти и пластовых водах.

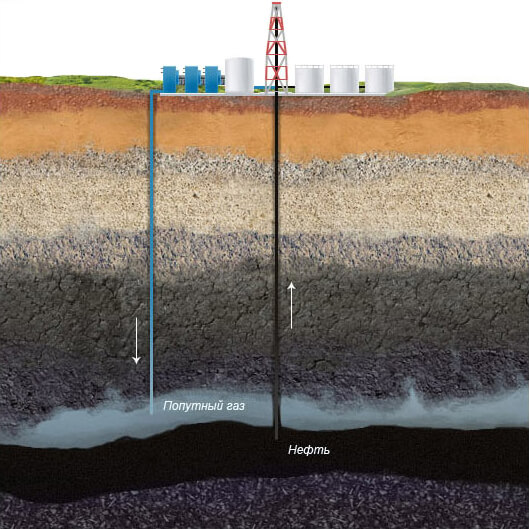

Попутные нефтяные газы – смеси углеводородов, сопутствующие нефти и выделяющиеся при ее добыче на газонефтяных месторождениях. Эти газы растворены в нефти и выделяются из нее вследствие снижения давления при подъеме нефти на поверхность Земли. Состав природных нефтяных газов разных месторождений различен. Основные месторождения природных газов расположены в Северной и Западной Сибири, Волго-Уральском бассейне, на Северном Кавказе, в Астраханской области, Баренцевом море

Попутный нефтяной газ, или ПНГ — это газ, растворенный в нефти. Добывается попутный нефтяной газ при добыче нефти, то есть он, по сути, является сопутствующим продуктом. Но и сам по себе ПНГ — это ценное сырье для дальнейшей переработки.

Молекулярный состав

Попутный нефтяной газ состоит из легких углеводородов. Это, прежде всего, метан — главный компонент природного газа — а также более тяжелые компоненты: этан, пропан, бутан и другие.

Все эти компоненты различаются количеством атомов углерода в молекуле. Так, в составе молекулы метана один атом углерода, у этана их два, у пропана — три, у бутана — четыре и т. д.

~ 400 000 тонн — грузоподъемность нефтяного супертанкера.

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), в нефтедобывающих регионах ежегодно выбрасывается в атмосферу до 400 000 тонн твердых загрязняющих веществ, значительную долю которых занимают продукты сжигания ПНГ.

Страхи экологов

Попутный нефтяной газ нужно отделять от нефти для того, чтобы она соответствовала требуемым стандартам. Долгое время ПНГ оставался для нефтяных компаний побочным продуктом, поэтому и проблему его утилизации решали достаточно просто — сжигали.

Еще некоторое время назад, пролетая на самолете над Западной Сибирью, можно было увидеть множество горящих факелов: это горел попутный нефтяной газ.

В России в результате сжигания газа в факелах ежегодно образуется почти 100 млн тонн CO2.

Опасность представляют также выбросы сажи: по мнению экологов, мельчайшие сажевые частички могут переноситься на большие расстояния и осаждаться на поверхности снега или льда.

Существует большое количество способов полезной утилизации ПНГ, однако на практике используется только несколько.

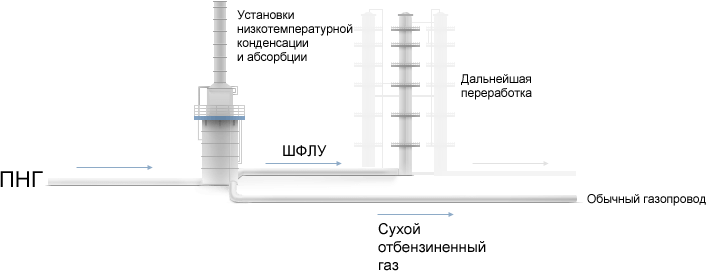

Основным способом утилизации ПНГ является его разделение на компоненты, из которых большую часть составляет сухой отбензиненный газ (по сути, тот же природный газ, то есть в основном метан, который может содержать некоторое количество этана). Вторая группа компонентов носит название широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ). Она представляет собой смесь веществ с двумя и более атомами углерода (фракция C2+). Именно эта смесь является сырьем для нефтехимии.

Процессы разделения попутного нефтяного газа происходят на установках низкотемпературной конденсации (НТК) и низкотемпературной абсорбции (НТА). После разделения сухой отбензиненный газ может транспортироваться по обычному газопроводу, а ШФЛУ — поставляться на дальнейшую переработку для производства нефтехимических продуктов.

Заводы по переработке газа, нефти и газового конденсата в нефтехимические продукты являются высокотехнологичными комплексами, сочетающими в себе химические производства с производствами нефтепереработки. Переработка углеводородного сырья осуществляется на мощностях дочерних обществ «Газпрома»: на Астраханском, Оренбургском, Сосногорском газоперерабатывающих заводах, Оренбургском гелиевом заводе, Сургутском заводе по стабилизации конденсата и Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту.

Также можно использовать попутный нефтяной газ на энергетических установках для выработки электроэнергии — это позволяет нефтяным компаниям решить проблему энергоснабжения промыслов, не прибегая к покупке электроэнергии.

Кроме того, ПНГ нагнетают обратно в пласт, что позволяет повышать уровень извлечения нефти из пласта. Этот способ называется сайклинг-процесс.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии, в 2010 году крупнейшие нефтяные компании использовали 74,5% всего добытого газа, а сожгли на факелах 23,4%.

Состав природных и попутных газов

Природный газ (содержит по объему) | Попутный нефтяной газ (Грозненское месторождение) |

СН4 – 80-97 % | СН4 – 30 % |

С2Н6 – 0,4 – 4 % | С2Н6 – 7,5 % |

С3Н8 – 0,2-1,5 % | С3Н8 – 21,5 % |

С4Н10 – 0,1-1 % | С4Н10 – 20,4 % |

С5Н12 – 0-1 % | С5Н12 и выше – 19,8 % |

N2 – 2-13 % | N2, СО2, инертных газов - нет |

Вопрос классу: сравните природные и попутные газы по составу. Ответ: (попутные газы более разнообразны по составу, чем природные, поэтому их выгоднее использовать как химическое сырье).

Природный газ и его использование

В качестве горючего природный газ имеет больше преимущества перед твердым и жидким топливом. Теплота сгорания его значительно выше, при сжигании он не оставляет золы, продукты сгорания значительно более чистые в экологическом отношении.

Природный газ широко используется в тепловых электростанциях, в заводских котельных установках, различных промышленных печах: доменных, мартеновских и т. д. Сжигание природного газа в доменных печах позволяет сократить расход кокса, снизить содержание серы в чугуне и значительно повысить производительность печи. Большое значение приобрело использование природного газа в домашнем хозяйстве. В настоящее время природный газ применяется и в автотранспорте (в баллонах под высоким давлением), что позволяет экономить бензин, снижать износ двигателя и благодаря более полному сгоранию топлива сохранять чистоту воздушного бассейна.

Около 90% природных газов используют как топливо и около 10% - в качестве важного источника сырья для химической промышленности, и роль его в этом отношении будет возрастать.

Что же получают из метана?

Самостоятельная работа: заполнить схему. Самопроверку осуществить по образцу - (демонстрация слайда№3)

![]()

![]() Растворители СН4 C2Н2(ацетилен)

Растворители СН4 C2Н2(ацетилен)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() Сажа

Сажа

Галогенопроизводные

метана Синтез-газ

Синтетический каучук

Если в газе не менее 3% этана, то его используют для получения этилена.

3.Закрепление материала по данному вопросу

Вопросы классу:

1. Какие вещества можно получить из углеводородов, содержащихся в природных и попутных газах? Ответ: (алкены, ацетилен, бутадиен, бензол и др.)

2. Какие химические свойства проявляют эти газы? Ответ: (природный газ – это в основном метан, значит - свойства алканов. Попутный газ – смесь более сложного состава, свойства более разнообразны.)

4. В чем преимущества природных газов как топлива? Ответ: (Высокая теплотворная способность, дешевизна, экологически более чистое топливо, чем уголь, легкая транспортировка по газопроводам).

Тема: Развитие жизни в Кайнозое.

ГРУППА 408 БИОЛОГИЯ 29

ТЕМА: ЭМБРИОНАЛЬНОЕ И ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ.

Онтогенез – индивидуальное развитие организма.

Эмбриональный период, именуемый эмбриогенезом, берёт начало с соединения ядер женской и мужской половых клеток и представляет собой процесс оплодотворения. Так, у тех организмов, которым свойственно внутриутробное развитие, эмбриогенез заканчивается рождением, у организмов с личиночного типа развитием – выходом из зародышевых оболочек.

Эмбриональный период развития имеет несколько стадий:

1.Зигота. При оплодотворении мужская половая клетка, достигая яйцеклетки, провоцирует её развитие. В ней начинают происходить химические и физические процессы, которые способствуют образованию симметрии яйцеклетки, ликвидации мембран ядер, в результате чего, ядра двух клеток соединяются, и образуется ДНК.

2. Дробление (первый этап развития зиготы) – начинается деление зиготы. В яйцеклетке, которая продвигается по фаллопиевой трубе, образуются борозды, благодаря чему происходит деление клеток. Образовавшиеся таким путём клетки называются морулы. Эту стадию проходят все многоклеточные организмы, которые размножаются половым путём, различным является только процесс деления клеток (радиальное, билатеральное, спиральное). Особенностью деления клеток является то, что они не растут. Этот процесс предполагает образование из одной крупной клетки (яйцеклетки) большого количества клеток мелких, с меньшим количеством цитоплазмы возле ядер. Эмбриональный период на этом не заканчивается, рассмотрим следующие стадии развития эмбриона.

3. Бластула (образование многоклеточной структуры в форме пузырька) – состоит из слоя клеток, которые именуются эмбриональными. Размер бластулы приближается к размерам яйцеклетки, поэтому при делении клеток, возрастает число ядер и ДНК.

4. Гаструляция – стадия движения клеток эмбриональных, в результате чего образуются три слоя зародышевых листов. Эта стадия характеризуется возрастанием синтеза белков и рибосом, в этот период происходит выпячивание полюса (вегетативного) внутрь бластулы, противоположные полюса соединяются, и полость бластулы ликвидируется. При этом образуется новая полость, которая получила название бластопор или первичный рот.

Таким образом, гаструляция является необходимым моментом развития эмбриона, поскольку эмбриональный период на этой стадии даёт возможность формированию его органов и тканей, а также систем организма. Следует отметить, формирование тканей и органов эмбриона в разные периоды имеют разную чувствительность к повреждающим воздействиям среды, например, к инфекциям, радиации или химическим агентам. Эти периоды повышенной чувствительности называют критическими, здесь повышается вероятность развития отклонений.

Так, эмбриональный период имеет несколько критических моментов. Рассмотрим их более детально: 1. Период бластулы (первые две недели после зачатия) – эмбрион либо погибает, либо продолжает развиваться без отклонений. В это время погибает большое количество эмбрионов (40%), которые начали своё развитие из мутированных половых клеток. 2. С двадцатого по семидесятый день после оплодотворения – период наибольшей ранимости эмбриона, поскольку начинают закладываться и формироваться все жизненно важные органы. 3. Плодный период характеризуется быстрым ростом плода. Здесь довольно часто могут возникать нарушения его развития только в тех органах, которые не закончили своего формирования. Таким образом, эмбриональный период онтогенеза характеризуется формированием и развитием эмбриона путём делением клеток, образования у него тканей, органов и систем. У различных живых организмов этот период разнится по времени, но в любом случае, начинается он с момента зачатия и заканчивается рождением новой жизни

Эктодерма - наружный слой кожи – эпителий, нервная система, эмаль зубов, производные кожи: волосы, ногти, когти, рога, копыта, чешуя рыб, пресмыкающихся, кожные железы, органы чувств: глаза, уши и др.

Энтодерма - эпителий внутренних органов: кишечника, жабр, легких. Пищеварительные железы – печень, поджелудочная железа.

Мезодерма хрящевая и костная ткань, мышцы, почки, сердечно - сосудистая система, половые железы, дентин зубов.

На развивающийся зародыш оказывает влияние окружающая среда. В большей степени эта зависимость проявляется у беспозвоночных животных. У плацентарных млекопитающих посредником между зародышем и окружающей средой является организм матери, от которого эмбрион получает питание, кислород, тепло.

Основателем современной эмбриологии является российский учёный К.М.Бэр. В 1828 г. он опубликовал сочинение «История развития животных».

Заслуга создания эволюционной эмбриологии также принадлежит замечательным русским ученым А.О. Ковалевскому, И.И. Мечникову, А.Н. Северцову, И.И. Шмальгаузену. Современным представлениям о зародышевых листках, наука обязана А.О. Ковалевскому, который обнаружил эктодерму, энтодерму и мезодерму у всех групп хордовых.

Немецкие ученые Ф. Мюллер и Э. Геккель сформулировали биогенетического закона, согласно которому онтогенез, т.е. индивидуальное развитие вида, есть краткое повторение филогенеза – исторического развития вида которому он относится. В 1866 Геккел вводит понятие онтогенез.

Российский ученый - академик А.Н. Северцов установил, что в индивидуальном развитии животных повторяются признаки не взрослых предков, а их зародышей.

На протяжение всего времени внутриутробного развития плод, напрямую связанный с организмом матери через уникальный орган – плаценту, находится в постоянной зависимости от состояния здоровья матери.

Влияние никотина.

В последнее время ведётся много споров на тему, влияет ли курение на развитие плода. Известно, что никотин, попадающий в кровь матери, легко проникает сквозь плаценту в кровеносную систему плода и вызывает сужение сосудов. Если поступление крови в плод ограничена, то снижается его снабжение кислородом и питательными веществами, что может вызвать задержку развития. У курящих женщин ребёнок при рождении весит в среднем на 300-350г меньше нормы. Существуют и другие проблемы, связанные с курением при беременности. У таких женщин чаще происходят преждевременные роды и выкидыши на поздних сроках беременности. На 30% выше вероятность ранней детской смертности и на 50% - вероятность развитие пороков сердце у детей, чьи матери не смогли во время беременности отказаться от сигарет.

Влияние алкоголя.

Столь же легко через плаценту проходит и алкоголь. Употребление спиртного при беременности может вызвать у ребенка состояние, известное, как алкогольный синдром плода. При этом синдроме наблюдается задержка умственного развития, микроцефалия (недоразвития головного мозга), расстройства поведения (повышенная возбудимость, невозможность сосредоточиться), снижение скорости роста, слабость мышц.

Влияние наркотических веществ.

Особенно чувствителен плод к вредному воздействию наркотических веществ. Если женщина имеет зависимость от наркотических препаратов, то её ребёнок, как правило, в эмбриональный период развитие приобретает такую же зависимость.

После рождения у него возникает синдром отмены (ломка), потому что исчезает постоянное поступление наркотика, который до этого ребёнок получал из крови матери через плаценту. Так как героин, кокаин и другие наркотики в первую очередь поражают нервную систему, у таких детей ещё в период внутриутробного развития может возникнуть поражение головного мозга, что приведёт в дальнейшем к задержке умственного развития или нарушения поведения.

Влияние лекарственных препаратов.

Лекарственные препараты, которые продаются в аптеке без рецептов, всегда тщательно проверяются на влияние вредных воздействий. Однако, если возможно, было бы желательно ограничить приём лекарств, особенно на ранних стадиях беременности и в критические для развития плода периоды, потому что многие лекарственные препараты очень легко проходят через плаценту.

Трагедия, которая потрясла Западную Европу связанна с талидомидом. Препарат в начале 60-х гг. ХХ в. выписывали многим беременным, страдающих от постоянных приступах тошноты. Довольно быстро выяснилось, что это лекарство вызывало нарушения развития конечностей у плода: они либо отсутствовали, либо были недоразвиты. Лекарство было запрещено, но несколько тысяч детей уже родились. Часто у новорожденных, чьи матери принимали талидомид, кисти или стопы росли прямо из туловища. Степень недоразвития конечностей зависела от того, на какой стадии беременности мать принимала лекарство.

Вирусные заболевания

Для развития плода представляют серьёзную опасность вирусные заболевания матери во время беременности. Наиболее опасны краснуха, гепатит В и ВИЧ-инфекции. В случае заражения краснухой на первом месяце беременности у 50% детей развиваются врождённые пороки: слепота, глухота, расстройства нервной системы и пороки сердца.

Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Делится на два периода.

Эмбриональный - от образования зиготы до рождения или же выхода из яйцевых оболочек

Постэмбриональное развитие – период от рождения или выхода их яйцевых оболочек до смерти организма.

Подразделяется на три периода – ювенильный, пубертатный и период старения.

Первый период, ювенильный, продолжается до окончания полового созревания.

Мало кто задумывается о том, что каждый этап жизни имеет свое название. Так, науке известно эмбриональное и постэмбриональное развитие. Данные периоды сильно отличаются друг от друга и имеют разные характеристики

Тот момент, когда эмбрион покидает плодные оболочки, является переходным из эмбрионального периода в постэмбриональный. В народе это время называется рождением. Стоит отметить, что у разных живых организмов данный процесс сильно отличается. Виды развития живого организма

Постэмбриональный период может характеризоваться двумя видами развития. Науке известно прямое и непрямое преобразование живого организма. Прямое развитие К данному виду относится преобразование организма, который очень похож на взрослый. Так, постэмбриональное развитие человека имеет прямой вид. Сюда же можно отнести развитие животных и некоторых пресмыкающихся. После появления на свет эмбрион очень сильно похож на взрослый организм. Однако он отличается размерами и отсутствием навыков. характеристика постэмбрионального периода

Непрямое развитие, или метаморфоз. Постэмбриональный период может иметь непрямой вид (метаморфоз). В этом случае из плодных оболочек появляется организм, который сильно отличается от взрослого. Сюда можно отнести некоторых беспозвоночных, моллюсков и пресмыкающихся. В качестве примера можно взять обычную бабочку. Постэмбриональное развитие организма в этом случае характеризуется нахождением в виде личинки. Лишь после этого бабочка становится похожей на взрослую особь. постэмбриональное развитие человека Характеристика постэмбрионального периода (прямое развитие) Как уже говорилось выше, сразу после того, как новый организм покидает плодные оболочки, начинается новый этап в развитии.

Постэмбриональное развитие человека делится на несколько ступеней. Завершающим этапом является половое созревание. Рассмотрим основные ступени постэмбрионального периода.

1. Первый этап развития: от рождения до полугода На этом этапе малыш приспосабливается к новой окружающей среде. Он учится слышать и фокусировать свой взгляд на определенных вещах. Питание на этой ступени развития исключительно жидкое. Малыш еще не может самостоятельно кушать взрослую пищу и полностью зависит от матери. Некоторые дети более быстры в развитии, чем остальные. Они переходят на следующую степень постэмбрионального периода быстрее. Так, некоторые малыши в полгода уже могут стоять, сидеть и ползать. Однако это лишь физические навыки. Науке неизвестен еще случай, когда ребенок на данном этапе начал изъясняться понятным взрослому языком. Стоит отметить, что многие животные и пресмыкающиеся, которые проходят прямой путь постэмбрионального развития, живут примерно так же. Однако у них данный период может проходить гораздо быстрее, чем у человека.

2. Второй этап развития: до одного года На этом этапе маленький человек учится сидеть ползать и ходить. Данная ступень характеризуется приобретением физических навыков. Также молодой организм начинает постепенно привыкать к новой пище. Многие детки на этом этапе начинают издавать новые звуки. Так они учатся разговаривать на понятном взрослому человеку языке. Если ребенок развивается быстрее, то на данном этапе он может уже говорить некоторые слова или даже простые предложения. Пресмыкающиеся и животные в этот период уже полностью готовы ко взрослой жизни. Они сами могут добывать себе еду и уже не зависят от взрослых особей. постэмбриональный период

3. Третий период: рост и обучение Человеческий организм характеризуется самым длительным постэмбриональным развитием. На данной ступени ребенок уже вполне может сам себя обслуживать, однако прожить без родителей ему еще очень трудно. В обычной жизни дети на этой ступени посещают дошкольные, а потом и школьные учреждения. Они растут, развиваются и обучаются всему, что пригодится им во взрослой жизни. Млекопитающие и животные на этом этапе уже полностью прошли постэмбриональный период и считаются взрослыми особями.

4. Четвертый период: половое созревание Итак, какое развитие называют постэмбриональным, вы уже знаете. У человека оно заканчивается примерно в 16-20 лет. На данной ступени начинают работать важные части организма. Гипофиз и надпочечники вырабатывают определенные гормоны. У женщин начинают функционировать яичники и появляется менструация. Мужчины же приобретают половую зрелость и способны продолжать свой род. Завершается постэмбриональный период переходом во взрослую жизнь. Человек уже в состоянии самостоятельно жить и создавать собственную семью.

Подведение итогов и заключение теперь вам известно, какое развитие называют постэмбриональным. Стоит отметить, что непрямое преобразование происходит значительно быстрее, нежели прямой постэмбриональный период. Человек претерпевает самое долгое течение данного этапа. Однако человеческие навыки позволяют выжить даже в самых трудных условиях. Этого нельзя сказать о пресмыкающихся или животных. За развитием человека в постэмбриональном периоде следят некоторые врачи: педиатр, невролог и другие. Также особенно внимательно наблюдают родители малыша. Каждый человек должен знать, что такое постэмбриональный период.

Соберите мозайку, что бы получился ответ на вопрос «Как называется процесс превращения личинки во взрослую особь?» | ||||||

Тип вариантов ответов: (Текстовые, Графические, Комбинированные): разрезать картинку на 6 квадратиков при сборке образуется слово метаморфоз

Правильные ответы:

|

ГРУППА 405 БИОЛОГИЯ 21,22

ТЕМА: Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение.

ТЕМА: Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Дифференцировка клеток. Развитие взрослого организма.

ТЕМА: Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение.

Образование половых клеток. Мейоз

Вспомните!

Где в организме человека происходит образование половых клеток?

Какой набор хромосом содержат гаметы? Почему?

Для осуществления полового размножения необходимы специализированные клетки – гаметы, содержащие одинарный (гаплоидный) набор хромосом. При их слиянии (оплодотворении) происходит образование диплоидного набора, в котором каждая хромосома имеет пару – гомологичную хромосому. В каждой паре гомологичных хромосом одна хромосома получена от отца, а вторая – от матери.

У животных процесс образования половых клеток – гаметогенез – протекает в специальных органах – половых железах (гонадах). У большинства животных мужские половые клетки (сперматозоиды) образуются в семенниках, женские гаметы (яйцеклетки) – в яичниках. Развитие яйцеклеток называют овогенезом или оогенезом, а сперматозоидов – сперматогенезом.

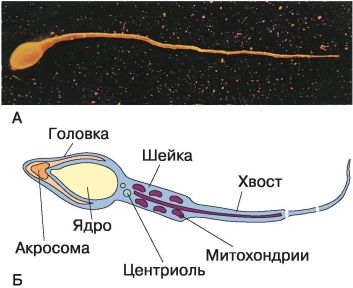

Строение половых клеток.

Яйцеклетки – это относительно крупные неподвижные клетки округлой формы. У некоторых рыб, пресмыкающихся и птиц они содержат большой запас питательных веществ в виде желтка и имеют размеры от 10 мм до 15 см. Яйцеклетки млекопитающих, в том числе и человека, гораздо мельче (0,1–0,3 мм) и желтка практически не содержат.

Рис. 63. Сперматозоид млекопитающего: А – электронная фотография; Б – схема строения

Сперматозоиды впервые были описаны голландским естествоиспытателем А. Левенгуком в 1677 г. Он же и ввёл этот термин – сперматозоид (от греч. sperma – семя и zoon – живое существо), т. е. живое семя. Яйцеклетка млекопитающих была открыта в 1827 г. российским учёным К. М. Бэром.

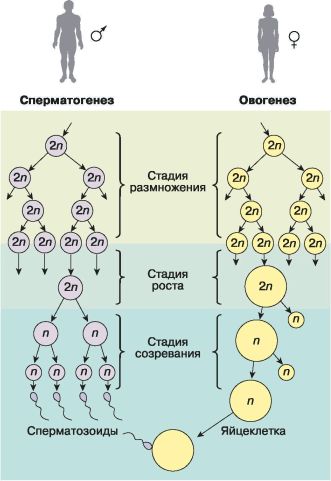

Образование половых клеток. Развитие половых клеток подразделяют на несколько стадий: размножение, рост, созревание, а в процессе сперматогенеза выделяют ещё и стадию формирования (рис. 64).

Рис. 64. Гаметогенез у человека

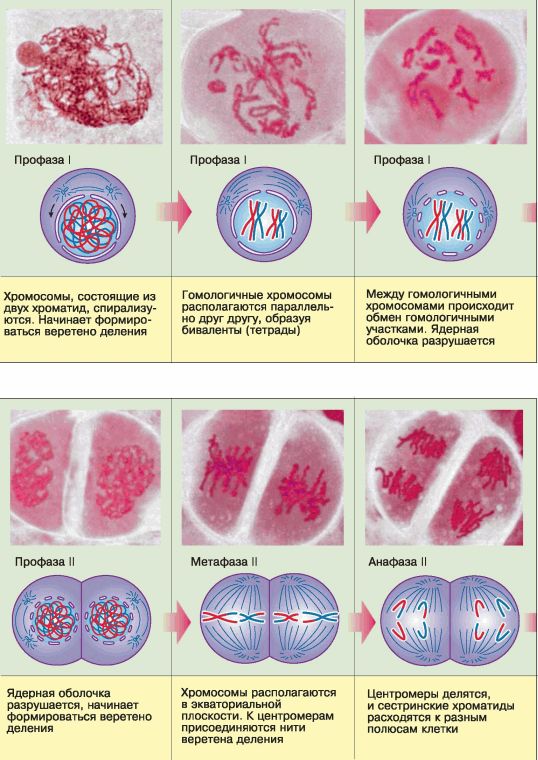

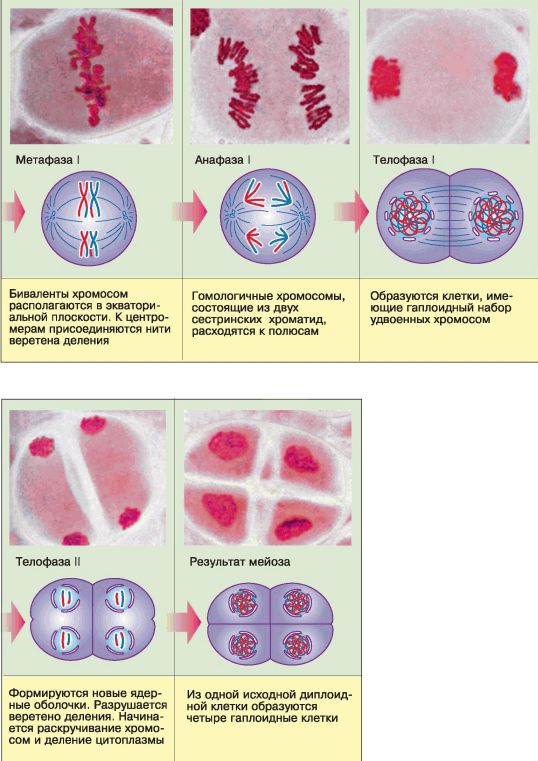

Рис. 65. Фазы мейоза

Стадия размножения. На этой стадии клетки, формирующие стенки половых желёз, активно делятся митозом, образуя незрелые половые клетки. Эта стадия у мужчин начинается с наступлением половой зрелости и продолжается почти всю жизнь. У женщин образование первичных половых клеток завершается ещё в эмбриональном периоде, т. е. общее количество яйцеклеток, которые у женщины будут созревать в течение её репродуктивного периода, определяется уже на ранней стадии развития женского организма. На стадии размножения первичные половые клетки, как и все остальные клетки тела, диплоидны.

Стадия роста. На стадии роста, которая гораздо лучше выражена в овогенезе, происходит увеличение цитоплазмы клеток, накопление необходимых веществ и редупликация ДНК (удвоение хромосом).

Стадия созревания. Третья стадия – это мейоз. Мейоз – это особый способ деления клеток, приводящий к уменьшению числа хромосом вдвое и к переходу клетки из диплоидного состояния в гаплоидное.

Будущие гаметы на стадии созревания делятся дважды. Клетки, приступающие к мейозу, содержат диплоидный набор уже удвоенных хромосом. В процессе двух мейотических делений из одной диплоидной клетки образуются четыре гаплоидные.

Мейоз состоит из двух последовательных делений, которым предшествует однократное удвоение ДНК, осуществлённое на стадии роста. В каждом делении мейоза выделяют четыре фазы, характерные и для митоза (профазу, метафазу, анафазу, телофазу), однако они отличаются некоторыми особенностями (рис. 65).

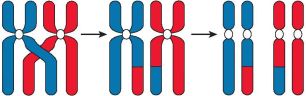

Профаза первого мейотического деления (профаза I) значительно длиннее, чем профаза митоза. В это время удвоенные хромосомы, каждая из которых состоит уже из двух сестринских хроматид, спирализуются и приобретают компактные размеры. Затем гомологичные хромосомы располагаются параллельно друг другу, образуя так называемые биваленты или тетрады, состоящие из двух хромосом (четырёх хроматид). Между гомологичными хромосомами может произойти обмен соответствующими гомологичными участками (кроссинговер), что приведёт к перекомбинации наследственной информации и образованию новых сочетаний отцовских и материнских генов в хромосомах будущих гамет (рис. 66).

К концу профазы I ядерная оболочка разрушается.

В метафазе I гомологичные хромосомы попарно в виде бивалентов, или тетрад, располагаются в экваториальной плоскости клетки, и к их центромерам присоединяются нити веретена деления.

В анафазе I гомологичные хромосомы из бивалента (тетрады) расходятся к полюсам. Следовательно, в каждую из двух образующихся клеток попадает только одна из каждой пары гомологичных хромосом – число хромосом уменьшается в два раза, хромосомный набор становится гаплоидным. Однако каждая хромосома при этом всё ещё состоит из двух сестринских хроматид.

Рис. 66. Перекрёст хромосом и обмен гомологичными участками

В телофазе I образуются клетки, имеющие гаплоидный набор хромосом и удвоенное количество ДНК.

Спустя короткий промежуток времени клетки приступают ко второму мейотическому делению, которое протекает как типичный митоз, но отличается тем, что участвующие в нём клетки гаплоидны.

В профазе II разрушается ядерная оболочка. В метафазе II хромосомы выстраиваются в экваториальной плоскости клетки, нити веретена деления соединяются с центромерами хромосом. В анафазе II центромеры, соединяющие сестринские хроматиды, делятся, хроматиды становятся самостоятельными дочерними хромосомами и расходятся к разным полюсам клетки. Телофаза II завершает второе деление мейоза.

В результате мейоза из одной исходной диплоидной клетки, содержащей удвоенные молекулы ДНК, образуется четыре гаплоидные клетки, каждая хромосома которых состоит из одиночной молекулы ДНК.

При сперматогенезе на стадии созревания в результате мейоза образуется четыре одинаковые клетки – предшественники сперматозоидов, которые на стадии формирования приобретают характерный вид зрелого сперматозоида и становятся подвижными.

Мейотические деления в овогенезе характеризуются рядом особенностей. Профаза I завершается ещё в эмбриональном периоде, т. е. к моменту рождения девочки в её организме уже имеется полный набор будущих яйцеклеток. Остальные события мейоза продолжаются только после полового созревания женщины. Каждый месяц в одном из яичников у женщины продолжает развитие одна из остановившихся в своем делении клеток. В результате первого деления мейоза образуется крупная клетка – предшественник яйцеклетки и маленькое, так называемое полярное, тельце, которые вступают во второе деление мейоза. На стадии метафазы II предшественница яйцеклетки овулирует, т. е. выходит из яичника в брюшную полость, откуда попадает в яйцевод. Если происходит оплодотворение, второе мейотическое деление завершается – образуется зрелая яйцеклетка и второе полярное тельце. Если слияния со сперматозоидом не происходит, не закончившая деление клетка погибает и выводится из организма.

Полярные тельца служат для удаления избытка генетического материала и перераспределения питательных веществ в пользу яйцеклетки. Спустя некоторое время после деления они погибают.

Значение гаметогенеза. В результате гаметогенеза образуются половые клетки, содержащие гаплоидный набор хромосом, что позволяет при оплодотворении восстанавливать число хромосом, характерное для вида. В отсутствие мейоза слияние гамет приводило бы к удвоению числа хромосом у каждого последующего поколения, возникающего в результате полового размножения. Этого не происходит благодаря существованию особого процесса – мейоза, во время которого диплоидное число хромосом (2n) сокращается до гаплоидного (1n). Таким образом, биологическая роль мейоза заключается в поддержании постоянства числа хромосом в ряду поколений вида.

Вопросы для повторения и задания

1. Сравните строение мужских и женских половых клеток. В чём их сходство и отличия?

2. От чего зависит размер яйцеклеток? Объясните, почему яйцеклетки млекопитающих – одни из самых мелких.

3. Какие периоды выделяют в процессе развития половых клеток?

4. Расскажите, как протекает период созревания (мейоз) в процессе сперматогенеза; овогенеза.

5. Перечислите отличия мейоза от митоза.

6. В чём заключается биологический смысл и значение мейоза?

Подумайте! Выполните!

1. Организм развился из неоплодотворённой яйцеклетки. Являются ли его наследственные признаки точной копией признаков материнского организма?

2. Объясните, почему для обозначения мужских половых клеток существует два термина: спермии (например, у покрытосеменных растений) и сперматозоиды.

Онтогенез – индивидуальное развитие организма.

Эмбриональный период, именуемый эмбриогенезом, берёт начало с соединения ядер женской и мужской половых клеток и представляет собой процесс оплодотворения. Так, у тех организмов, которым свойственно внутриутробное развитие, эмбриогенез заканчивается рождением, у организмов с личиночного типа развитием – выходом из зародышевых оболочек.

Эмбриональный период развития имеет несколько стадий:

1.Зигота. При оплодотворении мужская половая клетка, достигая яйцеклетки, провоцирует её развитие. В ней начинают происходить химические и физические процессы, которые способствуют образованию симметрии яйцеклетки, ликвидации мембран ядер, в результате чего, ядра двух клеток соединяются, и образуется ДНК.

2. Дробление (первый этап развития зиготы) – начинается деление зиготы. В яйцеклетке, которая продвигается по фаллопиевой трубе, образуются борозды, благодаря чему происходит деление клеток. Образовавшиеся таким путём клетки называются морулы. Эту стадию проходят все многоклеточные организмы, которые размножаются половым путём, различным является только процесс деления клеток (радиальное, билатеральное, спиральное). Особенностью деления клеток является то, что они не растут. Этот процесс предполагает образование из одной крупной клетки (яйцеклетки) большого количества клеток мелких, с меньшим количеством цитоплазмы возле ядер. Эмбриональный период на этом не заканчивается, рассмотрим следующие стадии развития эмбриона.

3. Бластула (образование многоклеточной структуры в форме пузырька) – состоит из слоя клеток, которые именуются эмбриональными. Размер бластулы приближается к размерам яйцеклетки, поэтому при делении клеток, возрастает число ядер и ДНК.

4. Гаструляция – стадия движения клеток эмбриональных, в результате чего образуются три слоя зародышевых листов. Эта стадия характеризуется возрастанием синтеза белков и рибосом, в этот период происходит выпячивание полюса (вегетативного) внутрь бластулы, противоположные полюса соединяются, и полость бластулы ликвидируется. При этом образуется новая полость, которая получила название бластопор или первичный рот.

Таким образом, гаструляция является необходимым моментом развития эмбриона, поскольку эмбриональный период на этой стадии даёт возможность формированию его органов и тканей, а также систем организма. Следует отметить, формирование тканей и органов эмбриона в разные периоды имеют разную чувствительность к повреждающим воздействиям среды, например, к инфекциям, радиации или химическим агентам. Эти периоды повышенной чувствительности называют критическими, здесь повышается вероятность развития отклонений.

Так, эмбриональный период имеет несколько критических моментов. Рассмотрим их более детально: 1. Период бластулы (первые две недели после зачатия) – эмбрион либо погибает, либо продолжает развиваться без отклонений. В это время погибает большое количество эмбрионов (40%), которые начали своё развитие из мутированных половых клеток. 2. С двадцатого по семидесятый день после оплодотворения – период наибольшей ранимости эмбриона, поскольку начинают закладываться и формироваться все жизненно важные органы. 3. Плодный период характеризуется быстрым ростом плода. Здесь довольно часто могут возникать нарушения его развития только в тех органах, которые не закончили своего формирования. Таким образом, эмбриональный период онтогенеза характеризуется формированием и развитием эмбриона путём делением клеток, образования у него тканей, органов и систем. У различных живых организмов этот период разнится по времени, но в любом случае, начинается он с момента зачатия и заканчивается рождением новой жизни

Эктодерма - наружный слой кожи – эпителий, нервная система, эмаль зубов, производные кожи: волосы, ногти, когти, рога, копыта, чешуя рыб, пресмыкающихся, кожные железы, органы чувств: глаза, уши и др.

Энтодерма - эпителий внутренних органов: кишечника, жабр, легких. Пищеварительные железы – печень, поджелудочная железа.

Мезодерма хрящевая и костная ткань, мышцы, почки, сердечно - сосудистая система, половые железы, дентин зубов.

На развивающийся зародыш оказывает влияние окружающая среда. В большей степени эта зависимость проявляется у беспозвоночных животных. У плацентарных млекопитающих посредником между зародышем и окружающей средой является организм матери, от которого эмбрион получает питание, кислород, тепло.

Основателем современной эмбриологии является российский учёный К.М.Бэр. В 1828 г. он опубликовал сочинение «История развития животных».

Заслуга создания эволюционной эмбриологии также принадлежит замечательным русским ученым А.О. Ковалевскому, И.И. Мечникову, А.Н. Северцову, И.И. Шмальгаузену. Современным представлениям о зародышевых листках, наука обязана А.О. Ковалевскому, который обнаружил эктодерму, энтодерму и мезодерму у всех групп хордовых.

Немецкие ученые Ф. Мюллер и Э. Геккель сформулировали биогенетического закона, согласно которому онтогенез, т.е. индивидуальное развитие вида, есть краткое повторение филогенеза – исторического развития вида которому он относится. В 1866 Геккел вводит понятие онтогенез.

Российский ученый - академик А.Н. Северцов установил, что в индивидуальном развитии животных повторяются признаки не взрослых предков, а их зародышей.

На протяжение всего времени внутриутробного развития плод, напрямую связанный с организмом матери через уникальный орган – плаценту, находится в постоянной зависимости от состояния здоровья матери.

Влияние никотина.

В последнее время ведётся много споров на тему, влияет ли курение на развитие плода. Известно, что никотин, попадающий в кровь матери, легко проникает сквозь плаценту в кровеносную систему плода и вызывает сужение сосудов. Если поступление крови в плод ограничена, то снижается его снабжение кислородом и питательными веществами, что может вызвать задержку развития. У курящих женщин ребёнок при рождении весит в среднем на 300-350г меньше нормы. Существуют и другие проблемы, связанные с курением при беременности. У таких женщин чаще происходят преждевременные роды и выкидыши на поздних сроках беременности. На 30% выше вероятность ранней детской смертности и на 50% - вероятность развитие пороков сердце у детей, чьи матери не смогли во время беременности отказаться от сигарет.

Влияние алкоголя.

Столь же легко через плаценту проходит и алкоголь. Употребление спиртного при беременности может вызвать у ребенка состояние, известное, как алкогольный синдром плода. При этом синдроме наблюдается задержка умственного развития, микроцефалия (недоразвития головного мозга), расстройства поведения (повышенная возбудимость, невозможность сосредоточиться), снижение скорости роста, слабость мышц.

Влияние наркотических веществ.

Особенно чувствителен плод к вредному воздействию наркотических веществ. Если женщина имеет зависимость от наркотических препаратов, то её ребёнок, как правило, в эмбриональный период развитие приобретает такую же зависимость.

После рождения у него возникает синдром отмены (ломка), потому что исчезает постоянное поступление наркотика, который до этого ребёнок получал из крови матери через плаценту. Так как героин, кокаин и другие наркотики в первую очередь поражают нервную систему, у таких детей ещё в период внутриутробного развития может возникнуть поражение головного мозга, что приведёт в дальнейшем к задержке умственного развития или нарушения поведения.

Влияние лекарственных препаратов.

Лекарственные препараты, которые продаются в аптеке без рецептов, всегда тщательно проверяются на влияние вредных воздействий. Однако, если возможно, было бы желательно ограничить приём лекарств, особенно на ранних стадиях беременности и в критические для развития плода периоды, потому что многие лекарственные препараты очень легко проходят через плаценту.

Трагедия, которая потрясла Западную Европу связанна с талидомидом. Препарат в начале 60-х гг. ХХ в. выписывали многим беременным, страдающих от постоянных приступах тошноты. Довольно быстро выяснилось, что это лекарство вызывало нарушения развития конечностей у плода: они либо отсутствовали, либо были недоразвиты. Лекарство было запрещено, но несколько тысяч детей уже родились. Часто у новорожденных, чьи матери принимали талидомид, кисти или стопы росли прямо из туловища. Степень недоразвития конечностей зависела от того, на какой стадии беременности мать принимала лекарство.

Вирусные заболевания

Для развития плода представляют серьёзную опасность вирусные заболевания матери во время беременности. Наиболее опасны краснуха, гепатит В и ВИЧ-инфекции. В случае заражения краснухой на первом месяце беременности у 50% детей развиваются врождённые пороки: слепота, глухота, расстройства нервной системы и пороки сердца.

Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Делится на два периода.

Эмбриональный - от образования зиготы до рождения или же выхода из яйцевых оболочек

Постэмбриональное развитие – период от рождения или выхода их яйцевых оболочек до смерти организма.

Подразделяется на три периода – ювенильный, пубертатный и период старения.

Первый период, ювенильный, продолжается до окончания полового созревания.

Мало кто задумывается о том, что каждый этап жизни имеет свое название. Так, науке известно эмбриональное и постэмбриональное развитие. Данные периоды сильно отличаются друг от друга и имеют разные характеристики

Тот момент, когда эмбрион покидает плодные оболочки, является переходным из эмбрионального периода в постэмбриональный. В народе это время называется рождением. Стоит отметить, что у разных живых организмов данный процесс сильно отличается. Виды развития живого организма

Постэмбриональный период может характеризоваться двумя видами развития. Науке известно прямое и непрямое преобразование живого организма. Прямое развитие К данному виду относится преобразование организма, который очень похож на взрослый. Так, постэмбриональное развитие человека имеет прямой вид. Сюда же можно отнести развитие животных и некоторых пресмыкающихся. После появления на свет эмбрион очень сильно похож на взрослый организм. Однако он отличается размерами и отсутствием навыков. характеристика постэмбрионального периода

Непрямое развитие, или метаморфоз. Постэмбриональный период может иметь непрямой вид (метаморфоз). В этом случае из плодных оболочек появляется организм, который сильно отличается от взрослого. Сюда можно отнести некоторых беспозвоночных, моллюсков и пресмыкающихся. В качестве примера можно взять обычную бабочку. Постэмбриональное развитие организма в этом случае характеризуется нахождением в виде личинки. Лишь после этого бабочка становится похожей на взрослую особь. постэмбриональное развитие человека Характеристика постэмбрионального периода (прямое развитие) Как уже говорилось выше, сразу после того, как новый организм покидает плодные оболочки, начинается новый этап в развитии.

Постэмбриональное развитие человека делится на несколько ступеней. Завершающим этапом является половое созревание. Рассмотрим основные ступени постэмбрионального периода.

1. Первый этап развития: от рождения до полугода На этом этапе малыш приспосабливается к новой окружающей среде. Он учится слышать и фокусировать свой взгляд на определенных вещах. Питание на этой ступени развития исключительно жидкое. Малыш еще не может самостоятельно кушать взрослую пищу и полностью зависит от матери. Некоторые дети более быстры в развитии, чем остальные. Они переходят на следующую степень постэмбрионального периода быстрее. Так, некоторые малыши в полгода уже могут стоять, сидеть и ползать. Однако это лишь физические навыки. Науке неизвестен еще случай, когда ребенок на данном этапе начал изъясняться понятным взрослому языком. Стоит отметить, что многие животные и пресмыкающиеся, которые проходят прямой путь постэмбрионального развития, живут примерно так же. Однако у них данный период может проходить гораздо быстрее, чем у человека.

2. Второй этап развития: до одного года На этом этапе маленький человек учится сидеть ползать и ходить. Данная ступень характеризуется приобретением физических навыков. Также молодой организм начинает постепенно привыкать к новой пище. Многие детки на этом этапе начинают издавать новые звуки. Так они учатся разговаривать на понятном взрослому человеку языке. Если ребенок развивается быстрее, то на данном этапе он может уже говорить некоторые слова или даже простые предложения. Пресмыкающиеся и животные в этот период уже полностью готовы ко взрослой жизни. Они сами могут добывать себе еду и уже не зависят от взрослых особей. постэмбриональный период

3. Третий период: рост и обучение Человеческий организм характеризуется самым длительным постэмбриональным развитием. На данной ступени ребенок уже вполне может сам себя обслуживать, однако прожить без родителей ему еще очень трудно. В обычной жизни дети на этой ступени посещают дошкольные, а потом и школьные учреждения. Они растут, развиваются и обучаются всему, что пригодится им во взрослой жизни. Млекопитающие и животные на этом этапе уже полностью прошли постэмбриональный период и считаются взрослыми особями.

4. Четвертый период: половое созревание Итак, какое развитие называют постэмбриональным, вы уже знаете. У человека оно заканчивается примерно в 16-20 лет. На данной ступени начинают работать важные части организма. Гипофиз и надпочечники вырабатывают определенные гормоны. У женщин начинают функционировать яичники и появляется менструация. Мужчины же приобретают половую зрелость и способны продолжать свой род. Завершается постэмбриональный период переходом во взрослую жизнь. Человек уже в состоянии самостоятельно жить и создавать собственную семью.

Подведение итогов и заключение теперь вам известно, какое развитие называют постэмбриональным. Стоит отметить, что непрямое преобразование происходит значительно быстрее, нежели прямой постэмбриональный период. Человек претерпевает самое долгое течение данного этапа. Однако человеческие навыки позволяют выжить даже в самых трудных условиях. Этого нельзя сказать о пресмыкающихся или животных. За развитием человека в постэмбриональном периоде следят некоторые врачи: педиатр, невролог и другие. Также особенно внимательно наблюдают родители малыша. Каждый человек должен знать, что такое постэмбриональный период.

Соберите мозайку, что бы получился ответ на вопрос «Как называется процесс превращения личинки во взрослую особь?» | ||||||

Тип вариантов ответов: (Текстовые, Графические, Комбинированные): разрезать картинку на 6 квадратиков при сборке образуется слово метаморфоз

Правильные ответы:

|

Также к синтетическим каучукам относится бутадиен-1,3 (дивинил).

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ, ПРОЙДИТЕ ТЕСТ (С ПОДСКАЗКАМИ) ЗДЕСЬ:

https://studarium.ru/article-test/184

Комментариев нет:

Отправить комментарий